Notas sobre Haití desde República Dominicana

5 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 17.1.10 a las 20:25. Haití acaba de desaparecer. La imagen del Presidente en la CNN, sucio y sin techo, fue la mayor expresión de la implosión del Estado que jamás veremos. Incluso en sangrientas guerras civiles, la elite gobernante fue siempre capaz de vivir dentro de un cierto nivel de comodidad. Pero no es el caso. Sin el Gobierno, no hay manera de contar el número de muertos, conducir los fondos o coordinar los esfuerzos, enterrar a las víctimas antes de que el problema de salud se haga dantesco o preservar la ley y proteger a las personas del crimen. Aquí, en Santo Domingo, vi los esfuerzos de decenas de organismos internacionales, tratando de transportar a equipos y cargamentos a Haití (que es bastante imposible, debido al colapso en la frontera). Lo que sigue no está claro.

Haití acaba de desaparecer. La imagen del Presidente en la CNN, sucio y sin techo, fue la mayor expresión de la implosión del Estado que jamás veremos. Incluso en sangrientas guerras civiles, la elite gobernante fue siempre capaz de vivir dentro de un cierto nivel de comodidad. Pero no es el caso. Sin el Gobierno, no hay manera de contar el número de muertos, conducir los fondos o coordinar los esfuerzos, enterrar a las víctimas antes de que el problema de salud se haga dantesco o preservar la ley y proteger a las personas del crimen. Aquí, en Santo Domingo, vi los esfuerzos de decenas de organismos internacionales, tratando de transportar a equipos y cargamentos a Haití (que es bastante imposible, debido al colapso en la frontera). Lo que sigue no está claro.Una vez que el Estado haitiano ha desaparecido (como Somalia hiciera), la lógica del poder dice que alguien más vendrá a sustituir este vacío de poder. En Somalia, los warlords y piratas se hicieron al mando. En Haití hay dos probables contendientes por el poder: Una toma de control parcial por la República Dominicana, respaldada en recursos y coordinada por los organismos internacionales y Estados Unidos, o el control en el medio plazo por bandas locales, algunas vinculadas con el tráfico de drogas. Los dominicanos ven Haití como antigua potencia colonial (Dominicana declaró su independencia de Haití, no en España) y sobre todo, como una amenaza demográfica actual. Hay un fuerte discurso anti haitiano en la mentalidad colectiva, construido por las élites. Los haitianos son pobres y además hablan francés. Un millón vino en las últimas cuatro décadas y viven ahora en la República Dominicana (>10% de la población), y trabajan principalmente en la construcción y otros muy mal pagados puestos de trabajo (es decir, menos de $ 80-90 al mes) que los dominicanos no quieren. El discurso nacionalista- xenófobo de las elites ha llevado a los haitianos aquí a la marginalidad y la exclusión, en una especie de apartheid incipiente de que la crisis va a agudizar. Recientemente, los dominicanos reformaron su constitución para limitar el acceso a la nacionalidad de los haitianos: en el pasado, un bebé nacido en la RD de padres haitianos ilegales sería considerado dominicano (ius soli). Esto ya no es el caso, y lo peor es que es retroactivo, de modo que es fácil encontrar personas con 35 años de edad, familia de cuatro personas y sin relación con Haití, siendo excluidos de la nacionalidad y hallándose ahora apátridas en su propio país.

Vine a República Dominicana con un equipo de politólogos para tratar de comprender mejor la dinámica de la democracia aquí: las deficiencias en la gobernanza, la transparencia y la corrupción, los bajos niveles de rendición de cuentas y la nula capacidad de respuesta a los votantes, y muchos otros temas abstractos (pero importante, no obstante). Después de una primera semana de reuniones con académicos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, políticos, funcionarios gubernamentales y empresarios (fundamentalmente para escucharles), nuestra comprensión del funcionamiento real de la democracia dominicana es un poco más claro... y muy deprimente. Hay un común denominador que todo el mundo parece suscribir, incluso la gente en el gobierno actual: el clientelismo.

El clientelismo es un tema común en casi todas las democracias, y muy significativo en América Latina. En los EE.UU., por ejemplo, el clientelismo tradicionalmente ha surgido en muchos aspectos: en las ear-marking politics del Congreso, o los candidatos que responden a los intereses de sus grandes contribuyentes de campaña, etc. Pero aquí en la República Dominicana el clientelismo es tan fuerte y constante, en parte debido a razones históricas (60 años de la dictadura de Trujillo y la democracia patronista de Balaguer), que cuando un nuevo gobierno asume el poder en la RD, la gente espera que el presidente renueve a la mayoría de los funcionarios y los sustituya por sus propios militantes y votantes (92% del gobierno los empleados son contratados, no funcionarios de carrera, y por lo tanto pueden ser despedidos). Muchos funcionarios solo cobran y no tienen ninguna función real. Igualmente, las políticas sociales no se basan en criterios objetivos de elegibilidad, sino que se dirigen a los grupos que sea necesario cooptar a fin de garantizar su lealtad electoral. Con 500.000 funcionarios del gobierno y 2 millones de personas que reciben esos Bono Escuela, programa Solidaridad y otros malos programas sociales focalizados, el número de personas que dependen directa o indirectamente del gobierno es enorme en un país tan escasamente poblado. En esencia, el país entero es comprado con el fin de obtener el consentimiento y la lealtad electoral.

Alguien decía cínicamente que la democracia y las instituciones en la RD parece ser "good enough", ya que la gente parece apática y desmovilizada, los gobiernos son estables, hay pocas protestas, los sindicatos no juegan ya ningún rol, y la desigualdad y los niveles de pobreza son relativamente bajos, en comparación con muchos países de América Latina. No hay enfrentamiento ideológico, y todo el mundo odia (o desprecia) a los haitianos, que son los más pobres de los pobres. Cuando surgen grandes escándalos de corrupción, nadie paga, incluso si el hombre fue capturado frente a las cámaras en el prime time. La impunidad es la norma, como lo es el silencio. Nadie quiere perder su cuota pequeña propia de los beneficios del gobierno, ya sea un trabajo mal pagado o un programa social (porque nadie lo ve como su derecho individual, sino como un regalo/prebenda que no quieren perder a manos de otro). Los servicios públicos están en un estado lamentable: la gente -aquellos que pueden permitírselo, por supuesto- tiene plantas de electricidad en el hogar debido a los apagones constantes. Lo mismo para el agua. Y las escuelas y los hospitales no se cierran, pero tienen tan mal desempeño, que tal vez mejorasen los indicadores sociales del país si lo hicieran. Las clases medias se mudaron hace tiempo a las escuelas privadas y los seguros de salud, aumentaron las diferencias en oportunidades. Además de ser muy injusto todo ello para las clases trabajadoras, este nivel de "autoproducción" de los servicios básicos es increíblemente caro para la clase media.

A pesar de los clamorosos fallos en las políticas públicas del gobierno y la corrupción generalizada en todas partes, la gente vive en paz, y el sistema reelige una y otra vez el mismo poder establecido. La mayor parte de la explicación para esta aparente paz social tiene que ver con:

a) La emigración. Fue masiva desde la década de 1950 y, en su mayoría, fueron a Nueva York y recientemente España. La emigración que actúa como una válvula de escape masivo (opción "salida ").

b) La enorme cantidad de las remesas que los emigrados envían a casa, en una especie de seguridad social, además de las prestaciones de desempleo que vienen del extranjero (25% de las familias dominicanas tienen un miembro en el extranjero), y

c) El conservadurismo de la sociedad dominicana.El conservadurismo de valores aparece en todas las encuestas internacionales que incluyen a Republica Dominicana. Por poner un ejemplo, están a punto de promulgar una nueva Constitución, que prohíbe cualquier caso de aborto, incluso después de una violación o si realmente pone en peligro las perspectivas de vida de la madre. Se dice en Santo Domingo que el Cardenal es la autoridad más poderosa en la sombra. Y de hecho, la Iglesia juega un papel muy activo en la política, tanto, que políticos de todos los partidos le rinden pleitesía.

En este contexto, la destrucción de Haití y su Gobierno va a poner mucha presión en la República Dominicana y sus servicios sociales. El final de Haití como país acaba de acelerar un seísmo dramático en la isla, y por supuesto para Dominicana. Con la inevitable emigración de cientos de miles de haitianos a través de la porosa frontera, el sistema de la República Dominicana va a ser subsumido por un discurso todavía más duro (casi fascista) contra los haitianos, excepto si las Naciones Unidas y los EE.UU. son capaces de restablecer una especie de gobierno de Haití partir de cero. La elite establecida tratara de perpetuarse en el poder y fortalecer la reelección de Leonel “debido a las circunstancias excepcionales” y la “amenaza” haitiana. Por lo pronto, vamos a ver pronto a millares de haitianos desesperados confinados en una especie de campamentos administrados por organismos internacionales en las áreas de RD cercanas a la frontera.

Pero esto es solo el principio.

Etiquetas: ciencia politica, latin america, politica

Uruguay: Anatomía de una Reforma Perfecta

5 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 20.5.09 a las 16:02.Una de las primeras prioridades del nuevo gabinete era aprobar una reforma fiscal más equitativa. En Uruguay, como es habitualmente el caso de otros países pequeños, la igualdad es un valor que puntúa alto en las encuestas. Y también está altamente altamente correlacionada con satisfacción con la democracia en la región. Es cierto que los niveles de pobreza y de desigualdad (0,45) en Uruguay son los más bajos de América Latina, pero la larga tradición corporatista del país, restructurada por la apertura comercial y la liberalización de capitales sucedida en los noventa, han remarcado una distribución bastante injusta de la carga fiscal, que descansa sobre todo en los hombros de los trabajadores [formales] y los bolsillos de los hogares pobres.

Misma presión fiscal, pero una distribución del ingreso más equitativa

El gobierno de Tabare quería incrementar la igualdad vertical y horizontal del sistema fiscal, y para ese fin debía reducir los altos impuestos al consumo -que afectan principalmente a los pobres- y aumentar el peso y progresividad de los impuestos a la renta.

- El impuesto a la renta se hizo más progresivo y aumentó para los más ricos, especialmente el 10% más rico, que vió un incremento del 150% comparado con el sistema previo:

- Los impuestos al consumo se redujeron para todo el mundo, especialmente los más pobres, dado que consumen casi todo su ingreso:

- La presión fiscal se hizo más justa, más eficiente, menos distorsionadora en la economía, y más parecida a europa (con una equilibrada mezcla de impuestos directos e indirectos). La desigualdad y niveles de pobreza tras impuestos se redujeron ligeramente -especialmente al hacer los productos básicos más asequibles con la bajada del IVA-, pero además el nuevo sistema fiscal proporciona a futuros gobiernos con las herramientas adecuadas para aumentar los ingresos si desean expandir las políticas sociales (o el ejército, claro). Es cierto que la desigualdad se combate mejor a través del gasto social que de los impuestos --pero siempre necesitarás tener el dinero primero:

La reforma hizo patente el equema de ganadores y perdedores: los empresarios protestaron, y los grupos más afectados se manifestaron, principalmente doctores, abogados y otras profesiones liberales bien remuneradas, que caen en el 10% más rico. Pero de nuevo, el sentido prevalente de que la igualdad era un valor social que Uruguay debía perseguir mitigó su resistencia -probablemente la historia sería muy diferente en EEUU-, y ésto se añadía a las contramedidas de gasto frente a esta reforma fiscal: una mejora general en la calidad de los servicios públicos, especialmente de salud universal.

Bravo, Tabaré.

Os proponemos un juego: Ser el Presidente por un día.

Os proponemos un juego: Ser el Presidente por un día.Os acaban de reelegir pero se os viene encima una buena con la crisis, la burbuja immobiliaria, el crash bancario y los precios del petróleo y alimentos disparados. El paro crece. Cae la fe en ti.

En la encuesta de abajo, os enfrentamos a diversas decisiones presupuestarias que, como jefe del Consejo de Ministros, deberéis tomar. El test dura unos 2 minutos máximo.

Click aquí para empezar a ser el Presidente

¡CERRADO!: A lo largo de esta semana publicaremos los resultados y algunos análisis con los datos (alrededor de 250 respuestas). Gracias por la participación.

Pincha para ver los resultados

Etiquetas: curiosidades, politica

Excesos vs barrabasadas. Los costes del progreso

1 Ocurrencias Escrito por Lluis el 4.9.08 a las 19:04."Había un régimen de un señor, Allende, que con todos mis respetos murió en medio de todo esto, que había dejado el país en el caos total...Intervino un militar, ya se supone que siempre tiene aspectos violentos. Lo que no hay duda es que todavía tiene unos partidarios Pinochet. Podía haber cometido algunos excesos pero, en principio, dejaba un país mejor de lo que se lo había encontrado" (Cadena SER, Hora 25, 12.12.06)

Entonces ayudamos a Fraga a poner números a esos "excesos" a cambio de "un país mejor". En concreto: 44 muertos y 495 torturados para cada punto porcentual de crecimiento del PIB chileno. (pincha)

Etiquetas: don manuel, politica, PP

Los excelentes resultados que el PSC obtuvo en las pasadas elecciones del 9M acentúan este agravio y han tensado algo más las relaciones con sus socios en Madrid. Una reciente encuesta de El Periódico de Cataluña parece confirmar que la mayoría de los catalanes (53%) considera que el PSC no tiene suficiente influencia en el Gobierno español y preferiría que los socialistas catalanes tuvieran un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados (59,1%). Parece que los catalanes desean un PSC parecido al de las dos primeras legislaturas (1977-1982) cuando éste gozaba de un grupo parlamentario distinto al del PSOE. Poca duda cabe de que un grupo socialista catalán en el Congreso permitiría al PSC tener mayor visibilidad e influencia en la política española de la que gozan en la actualidad.

No obstante, sin quitar mérito a la exitosa campaña del PSC en las pasadas elecciones, los datos parecen más consistentes con la idea de que la marca "PSOE" es esencial para los buenos resultados del PSC en las elecciones generales. Una simple comparación del voto socialista entre las elecciones autonómicas y las generales nos da buena cuenta de ello. El PSC cosecha sistemáticamente unos resultados manifiestamente peores en las contiendas electorales catalanas que en las de ámbito nacional. Aunque durante el liderazgo de Maragall las distancias se recortaron, el PSC obtiene de media casi 9 puntos porcentuales más en las elecciones al Congreso de los Diputados. Es decir, el PSC es más fuerte electoralmente cuando las caras visibles de las elecciones son los líderes del PSOE. Además, esta tendencia parece haberse agudizado en los últimos años, pues el PSC no deja de perder votos en las autonómicas mientras que gana cada vez con más holgura en las generales.

Hace una semana, el secretario de Estado de Hacienda, Angel Ocaña, compareció ante los medios para abrir la caja de Pandora y publicar las famosas Balanzas Fiscales de las comunidades autónomas respecto al gobierno central. Como ya advertíamos, si existe un tipo de debate que, pudiendo ser muy útil, tiende a caer en el excesivo simplismo y a generar muchas frustraciones en todas partes, es éste. Por eso conviene ir un poco más allá del ruido mediático y poner luz al asunto.

¿Dónde gasta el Estado?

Las transferencias a los gobiernos autonómicos y locales, los impuestos cedidos, así como el gasto en sanidad, educación y servicios sociales son claramente territorializables. Del mismo modo, la mayoría de inversiones en infrastructuras se pueden atribuir a territorios, aunque se puedan beneficiar también los ciudadanos de comunidades vecinas.

Pero uno de los grandes problemas al analizar las balanzas fiscales es que la mayoría del gasto del Gobierno central se produce en bienes públicos, es decir, en bienes de los que se beneficia todo el mundo, independientemente de dónde se encuentre (como la defensa o el seguro de desempleo). De hecho, el gasto realmente territorializable del Estado es de, tan sólo, un 26,86% (Ángel de la Fuente; Instituto de Análisis Económicos-CSIC, 2000). Se hace imposible medir la distribución del gasto en relaciones externas, defensa, investigación, ayuda al desarrollo, o en tener instituciones reguladoras de los mercados eficaces, porque todos los ciudadanos (y autonomías) son beneficiarios de ello, aunque financien esos bienes públicos de acuerdo a su nivel de desarrollo.

Sin embargo, si observamos atentamente el debate en los medios, cuando se habla de déficit fiscal, en realidad lo que quieren decir es déficit en infraestructuras y servicios básicos. Y ahí el debate sobre las balanzas fiscales cobra sentido: ¿cuáles son las necesidades ciudadanas y ecónomicas en infrastructuras y servicios básicos? ¿dónde están los cuellos de botella? ¿qué priorizar?

Sólo la tercera pregunta no tiene una respuesta técnica, y corresponde a los políticos electos priorizar nuestras necesidades de la mejor manera posible, y a los votantes, juzgar si esas prioridades responden a sus intereses.

¿Por qué pagan más Madrid, Baleares o Cataluña?

El segundo problema es que es si entráramos en el Ministerio de Hacienda, nos sería difícil identificar quién está pagando los Presupuestos Generales del Estado. Cuando el Secretario de Estado de Hacienda presentó el informe sobre las balanzas fiscales, tuvo que reconocer que usaron metodologías distintas con diversos resultados. Primero, porque los ciudadanos pagan de acuerdo a su ingreso (IRPF) y sus actividades económicas (IVA, sociedades). Segundo, porque impuestos como los aranceles a las importaciones afectan a todos por igual, independientemente de dónde estemos.

Dicho esto, la distribución actual de renta entre individuos y empresas, sean de la autonomía que sean, es lo que explica que Madrid, Baleares o Cataluña estén a la cabeza en cuanto al esfuerzo conjunto. Esas autonomías concentran un mayor número de gente rica y sedes empresariales. Y ellas soportan una carga mayor que financia no sólo las infraestructuras de todos, sino también ese 75% de bienes públicos no territorializables.

¿Qué hacer?

Una de las carencias del sistema autonómico español, que le aleja del modelo alemán o norteamericano, es que las autonomías tienen una responsabilidad fiscal limitada. Por ejemplo, aunque quisiera, Valencia no tiene capacidad para aumentar los impuestos a sus ciudadanos un poco más de la media e invertir en resolver muchos de sus cuellos de botella, sean puertos más eficaces, mejores autovías o programas de becas para aprender idiomas en el extranjero. No existe corresponsabilidad fiscal y, por tanto, los incentivos son perversos. Los gobiernos autonómicos y central se ven obligados a entrar en una constante lucha por priorizar sus propias necesidades frente a los otros. Permitir una mayor flexibilidad a los gobiernos autonómicos para ajustar los impuestos a sus preferencias sería un buen primer paso para quitar presión al conflicto territorial e introducir responsabilidad en las finanzas públicas. No sería necesario esperar a tener vientos ideológicos a nuestro favor en Moncloa para empezar a hacer cosas.

El segundo paso para el Gobierno sería profundizar en su campaña de transparencia. Saber cuáles son las balanzas fiscales entre autonomías es interesante, pero más interesante sería conocer cuales son las balanzas fiscales entre clases sociales o niveles de renta.

Por último, para no generar malas costumbres o incentivos perversos, la solidaridad interterritorial debería ser dependiente de los 'logros' de las autonomías más beneficiadas. Aquellas que utilizaran bien los superávit fiscales deberían ser premiadas con un esfuerzo mayor, mientras que aquellas que estuvieran malgastando su superávit en políticas inadecuadas, aunque electoralmente rentables, deberían ver este recortado. Introducir un poco de rendición de cuentas en el proceso de solidaridad hace a los 'solidarios' más generosos.

Etiquetas: economia, españa, politica, Si ministro

Las buenas notas de las ministras… ¿durarán?

3 Ocurrencias Escrito por Lluis el 12.7.08 a las 11:19.

Etiquetas: españa, politica, Si ministro

Los datos, tal y como son presentados en El País, son relativamente poco informativos porqué se da solo la cifra absoluta de matrimonios. Debemos preguntarnos ¿qué representan estos números en relación a la población total de España y de cada una de las Comunidades Autónomas? Para ello, hemos tomado datos de población del Instituto Nacional de Estadística y hemos puesto estos datos en términos relativos al censo de población del año 2001.

Cuando miramos los datos relativos a la población, la idea que las comunidades “más progres” como Cataluña o Madrid son las que tienen más matrimonios gays, queda claramente confirmada. Madrid es la comunidad con un mayor número relativo, 2.8 por cada cien mil habitantes. Cataluña le sigue de cerca, con un 2.2 por cada cien mil. Les siguen Baleares, Asturias, Canarias, Aragón y Murcia. Las Comunidades con menos matrimonios gays son, como podríamos esperar, aquellas que concebimos como más tradicionales o “castas”: Galicia, con un 0.11 por cada cien mil habitantes, Castilla-La Mancha y Castilla-León, con 0.5, y Navarra con 0.6.

Por otro lado, podemos analizar cuál es la proporción de matrimonios entre mujeres y entre hombres. Vemos que, para el conjunto del Estado, un 70% de los matrimonios son entre hombres, y un 30% entre mujeres. Este dato es bastante chocante puesto que la población femenina es mayor que la masculina, y no tenemos ninguna razón para pensar que hay más hombres homosexuales que mujeres. Probablemente los datos no sean nada más que otro indicador de la (in)visibilidad en la que vive todavía el colectivo lesbiano en España (cosa que, por cierto, tengo entendido que ha sido objeto de la campaña “lesviana” en la edición del día del orgullo gay de este año). Las Comunidades con mayores niveles relativos de matrimonios entre mujeres (en comparación con los matrimonios entre hombres) son Melilla y Ceuta, Baleares, Cantabria, Navarra y Asturias, y aquellas con mayores niveles de matrimonios entre hombres son La Rioja, Madrid, Pais Valenciano, Murcia y Cataluña. No parece haber, sin embargo, una separación territorial entre hombres y mujeres homosexuales. Es más, las comunidades con más matrimonios entre hombres son también las comunidades con más matrimonios entre mujeres –esto se puede ver claramente en el gráfico siguiente:

En resumen, los datos evidencian que hay una division bastante clara entre dos Españas, en lo que al mundo homosexual se refiere, una España progre, avanzada y donde el matrimonio homosexual está llevándose a cabo con relativa normalidad (y seguramente con valores elevados debido a la concentración de gays de otros lugares en estas comunidades), y una España más rancia y atrasada en lo que a los valores se refiere, donde el matrimonio gay roza los valores nulos. En otras palabras, Cataluña y Madrid son a Navarra y las Castillas lo que Massachussets y California a Tejas y las Carolinas.

Esto lo escribíamos hace un par de semanas, pero cada día estamos más seguros que Solbes no va a salir bien parado en los próximos barómetros. El ministro de Economía era especialmente valorado por tener un marcado perfil de gestor, que se mantenía al margen de la dialéctica política de tertulia. El debate Pizarro-Solbes en la campaña electoral potenció aún más esa percepción, pues mientras el primero introdujo declaraciones poco afortunadas sobre terrorismo u otras cuestiones no económicas, el segundo se mostró seguro y convincente sobre su gestión y sus planes para el futuro.

(datos cis: los datos sobre percepción económica son originalmente de la escala 1-5)

(datos cis: los datos sobre percepción económica son originalmente de la escala 1-5)

Sin embargo, en las últimas semanas Solbes parece insistir demasiado en rechazar la mala situación en la que se encuentra la economía española. Negar en exceso la crisis que se avecina podía en su momento ayudar cambiar las expectativas de los ciudadanos. Pero sus esfuerzos parecen ya inútiles. Los datos demuestran que la percepción de crisis ya está bien instalada en la opinión pública. Ahora evitar obstinadamente la palabra “crisis” puede acabar girándose en contra del ministro. Vean como ejemplo el ridículo juego de tabú que se instaló en el gobierno catalán, aragonés y nacional cuando se evitaba inútilmente el término “trasvase” y se proponían alternativas como: “cañería”, “mini-trasvase”, “captación puntual” etc. De nada sirvió.

Con su insistencia en negar lo evidente, Solbes parece estar desviándose de ese rol de gestor al margen de las peleas políticas diarias que tanto le ha funcionado en el pasado. Ante este nuevo perfil del vicepresidente económico, ¿seguiremos viendo como su popularidad se mantiene al margen de la situación económica? Muy posiblemente no. Irónicamente, hemos llegado a una situación que cuanto menos hable Solbes de crisis económica peor le irá en las encuestas.

Su primera respuesta fue cuando menos curiosa. Parece ser que mis historias románticas siempre resultarán fracasadas, porque alguien me hizo brujería. Eso sí, por unos módicos 250$ ella lo resolvía en una tarde. Como ya no me atreví a preguntar más cosas personales, la bruja me dijo que Clinton se retiraría hoy.

Parece tener razón, pues Hillary ha organizado un acto a las 7pm (01:00am en España) en la ciudad que le dió la gloria política y todavía la respalda con todas sus fuerzas (57,4%), Nueva York. Es tal la afluencia de periodistas a la gran manzana, que los hoteles han triplicado su precio (la habitación sencilla del Hilton, a 600$ la noche). Todo está vendido. Otra cosa es si hubiera sido mejor Clinton u Obama contra McCain...

Lo dicho, los Klingon se retiran. Vae Victis!

Los datos que recogemos son las estimaciones de voto según los barómetros del CIS de las legislaturas de Aznar y Zapatero. En ellos se puede apreciar el efecto luna de miel tras las elecciones. De las cuatro legislaturas destacan especialmente dos:

1-El primer gobierno de Aznar tiene curiosamente un periodo anti-luna de miel, seguramente debido a la inesperada “dulce derrota” del PSOE. Lo cierto, es que contrariamente a lo ocurrido en las últimas legislaturas, Aznar empezó su primer mandato sin contar con el entusiasmo del electorado español. Éste tuvo que esperar hasta la segunda parte de la legislatura (después de la caída de Borrell) para empezar a liderar las encuestas.

2-Por el contrario, el primer gobierno de Zapatero gozó de una luna de miel no apta para diabéticos. Si en enero del 2004 el PSOE perdía según el CIS por 6 puntos porcentuales, un mes después de su victoria éste aventajaba al PP por unos 10 puntos. Entonces, los populares fueron severamente castigados por la gestión del atentado del 11M a la vez que Zapatero conseguía ilusionar a gran parte del electorado con un nuevo talante. El problema es que las altas expectativas generan posteriores desilusiones. La caída de Zapatero en los primeros dos años de su legislatura es notable.

En la actualidad nos encontramos en el inicio de una nueva luna de miel. Ésta puede deberse tanto a la renovada ilusión que ha generado el nuevo ejecutivo de Zapatero, hábilmente vendido como renovado y femenino, como a la desaceleración del PP. Es de esperar que, como en las anteriores ocasiones, este aumento del PSOE post-electoral sea transitorio. Ahora bien, la duración de la nueva luna de miel que vive Zapatero puede que sea directamente proporcional a cuánto tarda el PP en ordenar sus asuntos internos. Por ahora parece que los barones territoriales presionan para mantener a Rajoy hasta su desgaste final en las elecciones autonómicas que se avecinan. Si así fuera, es muy posible que el asalto del PP no empezara hasta mediados del año que viene. Hasta entonces, sol, playa y barra libre de mojitos.

La izquierda abertzale, entre la salida y la lealtad

1 Ocurrencias Escrito por Lluis el 23.5.08 a las 11:40.Según los datos de encuesta, el votante de Batasuna (o de sus otras marcas) suele ser el menos propenso a cambiar de partido de entre el electorado vasco. Las tasas de lealtad se mantienen en torno al 90 por ciento con excepción de las elecciones del 2001 donde ésta cayó hasta el 50 por ciento. ¿Qué pasó en esas elecciones? En el año 1998, EH consiguió muy buenos resultados como consecuencia de la tregua de ETA. Entonces, muchos nacionalistas vascos que no solían votar a este partido lo hicieron como una forma de apoyar el proceso. Después de la ruptura de la tregua, estos nacionalistas dejaron de votar a EH y optaron mayoritariamente por votar al PNV. Sin embargo, la fuga de este voto nacionalista prestado no puede explicar todo el declive de la izquierda abertzale en el 2001, pues éste cosechó peores resultados que en las elecciones de 1994. La caída de EH se debió también a que muchos votantes tradicionales de este partido se cansaron entonces de la opción lealtad y decidieron esta vez escoger la opción salida.

Etiquetas: pais vasco, politica

En La Moqueta queremos comprobar tal extremo usando los datos pre-electorales del CIS, los únicos que disponemos por ahora. Los post-electorales son, sin ninguna duda, mejores pues evita el alto porcentaje de indecisos. Pero por ahora podemos aproximarnos a esta cuestión con los datos que disponemos: ¿votan las mujeres de la misma manera que los hombres? ¿Ha representado Zapatero un punto de inflexión en cómo votan las mujeres? Veámoslo de forma descriptiva (dejemos por hoy los controles de ideología, identidad de partido, etc.) en los siguientes gráficos:

Este primer gráfico muestra el voto al PSOE según género. Los resultados muestran que por lo general hombres y mujeres votan más o menos de la misma forma. Aún así podemos destacar algunas diferencias. Por ejemplo, en los primeros gobiernos de González, los hombres tendían a declarar una mayor predisposición a votar el PSOE. Esta diferencia de en torno 3 puntos porcentuales, desaparece a partir de 1993. Desde entonces, la intención de voto al PSOE es muy similar entre sexos. Es cierto que vemos que mientras en 2004 un porcentaje mayor de hombres declaraban su intención de votar a Zapatero, en el 2008 esta tendencia se invierte y fueron las mujeres las más propensas a votar socialistas. Sin embargo, la tendencia no es lo suficientemente clara como para poder afirmar con contundencia que Zapatero se ha ganado el favor de las mujeres.

El segundo gráfico muestra los mismos datos para el Partido Popular. Los resultados parecen algo más claros: los hombres han tenido desde 1993 una mayor propensión a votar al PP. Esta diferencia, sin embargo, desaparece en el 2008. Parece pues que la última legislatura se ha caracterizado especialmente por la desaparición del sesgo masculino del PP.

Sin embargo, debemos ser cautos con estos resultados. Las mujeres muestran sistemáticamente una menor propensión a declarar su intención de voto en las pre-electorales. Tanto en 2004 como en 2008 el porcentaje de indecisos es bastante superior entre las mujeres. Esto podría sin duda estar sesgando los resultados, aunque ignoro en que sentido.

A la espera de los datos post-electorales, los datos aquí mostrados no parecen confirmar con contundencia la idea de que Zapatero ha sido capaz de ganarse la simpatía y el voto de las mujeres. De hecho, el comportamiento electoral de ambos sexos es hoy más parecido que en previas elecciones. Pero quizás sea eso el verdadero significado de la igualdad de género: que hombre y mujeres voten de la misma forma.

Irónicamente, la historia de este partido está fuertemente marcada por la fusión de EE con PSE en 1993. Entonces, los votantes de esta organización nacionalista decidieron (según encuestas del CIS) optar mayoritariamente por votar a un tercer partido: IU. En efecto, este partido pasó de tener un porcentaje marginal a obtener resultados en torno el 8 y 9 por ciento. La mayoría de los nuevos votos a EB provenían de ex—votantes nacionalistas que no aceptaron acompañar a EE al PSE.

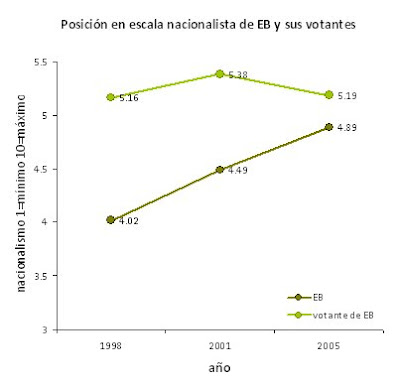

EB fue entonces cobijo de votantes de izquierdas que buscaban un partido con un perfil más nacionalista que el PSE. Desde entonces, el votante de EB se ha caracterizado por tener una posición en torno a 5 sobre 10 en la escala nacionalista. Pero, ¿y el partido? En el siguiente gráfico se muestra la evolución de EB en la misma escala entre 1998 (cuando aún no formaba parte de un gobierno nacionalista) hasta 2005. Aún no disponemos de datos más actuales, pero parece claro que los ciudadanos perciben que EB ha optado por un progresivo acercamiento a los postulados nacionalistas pasando de un 4 a casi un 5 en la escala del 1-10. Si esta tendencia se mantiene (y así nos parecen confirmar sus actuaciones a nivel municipal) parece que EB se está poco a poco acercando a posiciones más nacionalistas.

Esto resultará incómodo a sus socios de Madrid, pero parece que este movimiento no responde a un delirio de Madrazo y compañía sino que este partido está simplemente respondiendo a las demandas de su electorado, que siempre se ha mostrado de un nacionalismo en torno a 5. EB es ahora más fiel a las preferencias de sus votantes que antes.

Esto es precisamente lo que hace que sea difícil convencer a EB que tome posiciones menos nacionalistas, pues se trata para ellos de una simple estrategia de adaptación al medio. Alejarse del nacionalismo es también descontentar a su electorado y eso es una decisión difícil para un partido político. Sobretodo, cuando hay la expectativa de arañar votos de una eventual desaparición de HB-EH-ANV-PCTV-… de la competición electoral.

(Seguiremos hablando del País Vasco en los próximos días/semanas)

Etiquetas: pais vasco, politica

En realidad los datos demuestran que Zapatero fue el único Presidente que no apostó por un gobierno más joven que el de su predecesor. Lo hizo Felpe González en 1982, quien formó un gobierno ocho años más joven que el de Suarez/Calvo-Sotelo (aquí tratado juntos) y también José María Aznar en 1996, con ministros casi dos años más jóvenes de media con respecto a González. Sin embargo, Zapatero apostó por un gobierno veterano, recurriendo a políticos del período de Felipe González.

Parece, pues, que no se debe a un problema de oferta sino más bien una cuestión de demanda. Zapatero ha querido incorporar mujeres en su equipo que además sean manifiestamente jóvenes. Así consigue con un solo movimiento mandar dos señales a la opinión pública: (i) mostrar su compromiso con la igualdad de género; y (ii) mandar un mensaje de un gobierno joven. Esto último, puro marketing.

PP y PSOE: de la convergencia a la divergencia ideológica

12 Ocurrencias Escrito por Lluis el 10.4.08 a las 10:26.

Convergencia

El ascenso de José María Aznar al liderazgo del PP en 1989 supuso un punto de inflexión para el PP, ya que desde entonces este partido emprendió su deseado viaje al centro político. Cuando Aznar tomó las riendas del partido, los ciudadanos españoles valoraban al PP en una posición del 8,5. Pero tras su primer gobierno, Aznar fue capaz de dejar al PP en una ideología de 7,4, la posición más moderada de toda la historia del PP.

Por otro lado, el proceso de moderación ideológica del PSOE tiene lugar durante todo el período del gobierno de Felipe González, aunque ésta es más acusada a partir de la segunda legislatura (que deriva con la ruptura con UGT en diciembre del 1988).

Divergencia

Pero los gobernantes cambian y, con ellos, también el estilo de hacer política. Con el retiro de Felipe González, el PSOE abandona su vocación centrista. Desde entonces, los españoles consideran que la ideología del PSOE no ha parado de

El proceso de derechización del PP también tiene lugar en la época post-Aznar, aunque también se puede argumentar que ésta es una consecuencia directa de su últimos años en el gobierno. De hecho, el PP se desplaza a la derecha entre el 2000 y 2004 y, desde entonces, se mantiene más o menos estable. Si comparamos el PP del 2004 con el del 2006 vemos que incluso los votantes de derecha valoran que el PP se ha moderado. Un resultado que, para muchos, es del todo contra-intuitivo teniendo en cuenta la agenda llevada a cabo por el PP durante la pasada legislatura. (Por cierto en los gráficos se ve el efecto V del PP que ya comentamos hace unos meses).

Los datos que nos manda Pablo parecen mostrar que los movimientos ideológicos del PP y PSOE en la pasada legislatura se deben sobre todo a las valoraciones de los ciudadanos de derechas. Unos ciudadanos que han vivido la agenda política de Zapatero como una agresión a algunos de sus principios éticos y religiosos más arraigados. Veremos si esta legislatura se carateriza por el sosiego de este colectivo.

-----------------------------

Nota: los gráficos son de caja. Se debe interpretar de la siguiente forma

Etiquetas: politica

Desde La Moqueta nos alegramos de que Rajoy hoy vuelva a arropar los principios más básicos del parlamentarismo, desatendiendo su propia propuesta que seguramente fue fruto de un calentón en período electoral.

Etiquetas: politica

Política y género. ¿Pésimas ministras o víctimas de discriminación sexista?

Es una entrada que le tenemos mucho cariño y que queremos actualizar una vez tengamos evaluaciones del CIS de los ministros del nuevo gobierno de Zapatero. Hasta entonces, os dejamos el link (pincha aquí) de esta entrada para quienes no lo leyeron en su día y tengan ahora curiosidad por hacerlo.

Etiquetas: politica

En los últimos años la cinematografía sobre la guerra de Irak está creciendo ad nausea. Dentro de la marea de documentales, ficción y series televisivas que tratan el tema, hay algunas obras que sobresalen y que merece la pena resaltar.

En primer lugar, está el magnífico documental "No end in Sight"de Charles Ferguson, que durante el año pasado fue premiado en Sundance, y que fue nominado a mejor documental por la Academia. El director es PhD en Ciencia Política por MIT. Así, a pesar de ser un ataque frontal a la administración Bush, nada tiene que ver la pieza con las obras de Michael Moore: el nivel de seriedad y rigurosidad es incomparablemente más alto. A pesar de que en algunos momentos el público se pueda reír, por no llorar, ante lo visto, no es ni mucho menos un documental hecho para entretener. Lo recomiendo si queréis un resumen riguroso y detallado, a la vez de nada aburrido, sobre la guerra.

Por otro lado, está la película de Kimberly Pierce, la que fue directora de la rompedora "Boy's don't cry" (1998). Stop-Loss, sobre los combatientes norteamericanos de Irak, y la política de recrutamiento camuflado de la administración Bush. Se trata en este caso, de un filme de ficción. Está muy bien hecho y trata problemas muy reales, como el famoso desorden post-traumático (PTSD) que sufren muchos combatientes al volver. Está protagonizada por Ryan Phillipe, buen actor y atractivo. Aquí podéis leer la crítica del New Yorker a la película, que no está nada mal. La película no es excelente, pero si muy recomendable y entretenida. Después de verla me vinieron ganas de ir a pasar una temporada a Tejas, comprarme un gorro y un caballo, e ir a rodeos los fines de semanas.

Bromeo, por supuesto.

Bueno, el hecho es que Irak está siendo el segundo Vietnam para Estados Unidos. No sólo en la realidad sino también en el mundo del celluloide. No sé si es por la contemporaniedad, pero a mi me parecen que las consecuencias de esta guerra, sin embargo, son mucho peores. Creo que la razón es el tipo de guerra o "warfare" que está teniendo lugar. A diferencia de la guerra irregular de Vietnam, donde un ejército grande se enfrentaba a un pequeño, y donde había una guerra de guerrillas, aquí la cosa es mucho más anárquica. La guerra está basada en ataques y asaltos en frentes inexistentes- no sólo borrosos. Esto, combinado a la avanzada maquinaria de guerra que manejan todos lados, hace que sean muchas más las víctimas y también muchos más los gravemente mutilados. Tanto entre civiles como entre combatientes.

Ayer, cuando salía de la proyección del documental, tenía dos ideas en la cabeza: una era que nunca había pensado que podía odiar a un político más de lo que odio a Donald Rumsfeld, la otra es que si John MacCain gana las elecciones presidenciales de Noviembre de 2008 -es decir, si el público americano no pasa cuentas al partido Republicano, por todos los errores cometidos antes y durante esta guerra-, a lo mejor es que este país, Estados Unidos, no merece nada la pena.