Notas sobre Haití desde República Dominicana

5 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 17.1.10 a las 20:25. Haití acaba de desaparecer. La imagen del Presidente en la CNN, sucio y sin techo, fue la mayor expresión de la implosión del Estado que jamás veremos. Incluso en sangrientas guerras civiles, la elite gobernante fue siempre capaz de vivir dentro de un cierto nivel de comodidad. Pero no es el caso. Sin el Gobierno, no hay manera de contar el número de muertos, conducir los fondos o coordinar los esfuerzos, enterrar a las víctimas antes de que el problema de salud se haga dantesco o preservar la ley y proteger a las personas del crimen. Aquí, en Santo Domingo, vi los esfuerzos de decenas de organismos internacionales, tratando de transportar a equipos y cargamentos a Haití (que es bastante imposible, debido al colapso en la frontera). Lo que sigue no está claro.

Haití acaba de desaparecer. La imagen del Presidente en la CNN, sucio y sin techo, fue la mayor expresión de la implosión del Estado que jamás veremos. Incluso en sangrientas guerras civiles, la elite gobernante fue siempre capaz de vivir dentro de un cierto nivel de comodidad. Pero no es el caso. Sin el Gobierno, no hay manera de contar el número de muertos, conducir los fondos o coordinar los esfuerzos, enterrar a las víctimas antes de que el problema de salud se haga dantesco o preservar la ley y proteger a las personas del crimen. Aquí, en Santo Domingo, vi los esfuerzos de decenas de organismos internacionales, tratando de transportar a equipos y cargamentos a Haití (que es bastante imposible, debido al colapso en la frontera). Lo que sigue no está claro.Una vez que el Estado haitiano ha desaparecido (como Somalia hiciera), la lógica del poder dice que alguien más vendrá a sustituir este vacío de poder. En Somalia, los warlords y piratas se hicieron al mando. En Haití hay dos probables contendientes por el poder: Una toma de control parcial por la República Dominicana, respaldada en recursos y coordinada por los organismos internacionales y Estados Unidos, o el control en el medio plazo por bandas locales, algunas vinculadas con el tráfico de drogas. Los dominicanos ven Haití como antigua potencia colonial (Dominicana declaró su independencia de Haití, no en España) y sobre todo, como una amenaza demográfica actual. Hay un fuerte discurso anti haitiano en la mentalidad colectiva, construido por las élites. Los haitianos son pobres y además hablan francés. Un millón vino en las últimas cuatro décadas y viven ahora en la República Dominicana (>10% de la población), y trabajan principalmente en la construcción y otros muy mal pagados puestos de trabajo (es decir, menos de $ 80-90 al mes) que los dominicanos no quieren. El discurso nacionalista- xenófobo de las elites ha llevado a los haitianos aquí a la marginalidad y la exclusión, en una especie de apartheid incipiente de que la crisis va a agudizar. Recientemente, los dominicanos reformaron su constitución para limitar el acceso a la nacionalidad de los haitianos: en el pasado, un bebé nacido en la RD de padres haitianos ilegales sería considerado dominicano (ius soli). Esto ya no es el caso, y lo peor es que es retroactivo, de modo que es fácil encontrar personas con 35 años de edad, familia de cuatro personas y sin relación con Haití, siendo excluidos de la nacionalidad y hallándose ahora apátridas en su propio país.

Vine a República Dominicana con un equipo de politólogos para tratar de comprender mejor la dinámica de la democracia aquí: las deficiencias en la gobernanza, la transparencia y la corrupción, los bajos niveles de rendición de cuentas y la nula capacidad de respuesta a los votantes, y muchos otros temas abstractos (pero importante, no obstante). Después de una primera semana de reuniones con académicos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, políticos, funcionarios gubernamentales y empresarios (fundamentalmente para escucharles), nuestra comprensión del funcionamiento real de la democracia dominicana es un poco más claro... y muy deprimente. Hay un común denominador que todo el mundo parece suscribir, incluso la gente en el gobierno actual: el clientelismo.

El clientelismo es un tema común en casi todas las democracias, y muy significativo en América Latina. En los EE.UU., por ejemplo, el clientelismo tradicionalmente ha surgido en muchos aspectos: en las ear-marking politics del Congreso, o los candidatos que responden a los intereses de sus grandes contribuyentes de campaña, etc. Pero aquí en la República Dominicana el clientelismo es tan fuerte y constante, en parte debido a razones históricas (60 años de la dictadura de Trujillo y la democracia patronista de Balaguer), que cuando un nuevo gobierno asume el poder en la RD, la gente espera que el presidente renueve a la mayoría de los funcionarios y los sustituya por sus propios militantes y votantes (92% del gobierno los empleados son contratados, no funcionarios de carrera, y por lo tanto pueden ser despedidos). Muchos funcionarios solo cobran y no tienen ninguna función real. Igualmente, las políticas sociales no se basan en criterios objetivos de elegibilidad, sino que se dirigen a los grupos que sea necesario cooptar a fin de garantizar su lealtad electoral. Con 500.000 funcionarios del gobierno y 2 millones de personas que reciben esos Bono Escuela, programa Solidaridad y otros malos programas sociales focalizados, el número de personas que dependen directa o indirectamente del gobierno es enorme en un país tan escasamente poblado. En esencia, el país entero es comprado con el fin de obtener el consentimiento y la lealtad electoral.

Alguien decía cínicamente que la democracia y las instituciones en la RD parece ser "good enough", ya que la gente parece apática y desmovilizada, los gobiernos son estables, hay pocas protestas, los sindicatos no juegan ya ningún rol, y la desigualdad y los niveles de pobreza son relativamente bajos, en comparación con muchos países de América Latina. No hay enfrentamiento ideológico, y todo el mundo odia (o desprecia) a los haitianos, que son los más pobres de los pobres. Cuando surgen grandes escándalos de corrupción, nadie paga, incluso si el hombre fue capturado frente a las cámaras en el prime time. La impunidad es la norma, como lo es el silencio. Nadie quiere perder su cuota pequeña propia de los beneficios del gobierno, ya sea un trabajo mal pagado o un programa social (porque nadie lo ve como su derecho individual, sino como un regalo/prebenda que no quieren perder a manos de otro). Los servicios públicos están en un estado lamentable: la gente -aquellos que pueden permitírselo, por supuesto- tiene plantas de electricidad en el hogar debido a los apagones constantes. Lo mismo para el agua. Y las escuelas y los hospitales no se cierran, pero tienen tan mal desempeño, que tal vez mejorasen los indicadores sociales del país si lo hicieran. Las clases medias se mudaron hace tiempo a las escuelas privadas y los seguros de salud, aumentaron las diferencias en oportunidades. Además de ser muy injusto todo ello para las clases trabajadoras, este nivel de "autoproducción" de los servicios básicos es increíblemente caro para la clase media.

A pesar de los clamorosos fallos en las políticas públicas del gobierno y la corrupción generalizada en todas partes, la gente vive en paz, y el sistema reelige una y otra vez el mismo poder establecido. La mayor parte de la explicación para esta aparente paz social tiene que ver con:

a) La emigración. Fue masiva desde la década de 1950 y, en su mayoría, fueron a Nueva York y recientemente España. La emigración que actúa como una válvula de escape masivo (opción "salida ").

b) La enorme cantidad de las remesas que los emigrados envían a casa, en una especie de seguridad social, además de las prestaciones de desempleo que vienen del extranjero (25% de las familias dominicanas tienen un miembro en el extranjero), y

c) El conservadurismo de la sociedad dominicana.El conservadurismo de valores aparece en todas las encuestas internacionales que incluyen a Republica Dominicana. Por poner un ejemplo, están a punto de promulgar una nueva Constitución, que prohíbe cualquier caso de aborto, incluso después de una violación o si realmente pone en peligro las perspectivas de vida de la madre. Se dice en Santo Domingo que el Cardenal es la autoridad más poderosa en la sombra. Y de hecho, la Iglesia juega un papel muy activo en la política, tanto, que políticos de todos los partidos le rinden pleitesía.

En este contexto, la destrucción de Haití y su Gobierno va a poner mucha presión en la República Dominicana y sus servicios sociales. El final de Haití como país acaba de acelerar un seísmo dramático en la isla, y por supuesto para Dominicana. Con la inevitable emigración de cientos de miles de haitianos a través de la porosa frontera, el sistema de la República Dominicana va a ser subsumido por un discurso todavía más duro (casi fascista) contra los haitianos, excepto si las Naciones Unidas y los EE.UU. son capaces de restablecer una especie de gobierno de Haití partir de cero. La elite establecida tratara de perpetuarse en el poder y fortalecer la reelección de Leonel “debido a las circunstancias excepcionales” y la “amenaza” haitiana. Por lo pronto, vamos a ver pronto a millares de haitianos desesperados confinados en una especie de campamentos administrados por organismos internacionales en las áreas de RD cercanas a la frontera.

Pero esto es solo el principio.

Etiquetas: ciencia politica, latin america, politica

Sobre la relevancia pública de las ciencias sociales

4 Ocurrencias Escrito por Laia Balcells el 9.12.09 a las 05:15.Social scientists engaging public questions need to offer truth. If scholarly knowledge has no authority, if it doesn’t provide good reasons to believe that some courses of action are better than others, or riskier, or less reliable, then it doesn’t have a distinctive value. But the authority of scholarly knowledge isn’t and can’t be perfect. Science is, after all, in large part a process of learning from errors, not just a process of accumulating truths. And especially in social science, truths are often highly contextual and conditional, predictions of what is more or less likely under certain circumstances, not statements of absolute and unvarying causal relationships. Social scientists bring real knowledge, but inevitably incomplete knowledge. The truths of social science are, moreover, graspable in different ways. They have to be communicated and this always means rendering them in ways that foreground certain aspects more than others, that illuminate some dimensions and leave others in the shadows. Knowledge is part of culture, not easily and fully abstractable from the rest of culture. But it is partly through the effort to communicate knowledge to non-specialists that researchers (like teachers) see new implications of what they know, new dimensions to issues they thought they understood fully, and sometimes limits to their own grasp of what they thought were established truths.

Francamente, yo todavía no he conocido a ningún científico/a social que ignore la realidad o esfera pública, o que se niegue a hablar con "practicioners", y a escucharlos. Más bien lo contrario. Así que, en cierto modo, no veo donde está el problema. En otras palabras, me cuesta poner cara a los "like-minded scholars" concentrados en pequeñas cuestiones a los que se refiere Walt -pero quizás es que viven escondidos en sus cuevas, resolviendo "problem sets" y/o haciendo experimentos.

Etiquetas: ciencia politica

Etiquetas: amerika, ciencia politica

No quisiera empezar una larga discusión filosófica sobre estos temas -cabría dar un curso de filosofía de la ciencia para empezar, y leer a pensadores políticos contemporáneos como Elster, Przeworski, Sartori o Wallerstein, para continuar -, pero si querría linkearos un artículo más o menos reciente de Josep María Colomer (What other sciences look like), en que hace una amena explicación de cuáles son las conexiones entre la ciencia política y las demás. Me parece que el artículo va a ser de especial interés para los compañeros "científicos" (no sociales) que tengan cierta intriga y curiosidad para saber a qué nos dedicamos los que intentamos hacer ciencia de la política.

Etiquetas: ciencia politica

Distribución de la riqueza en la OCDE

2 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 21.10.08 a las 20:33.El punto rojo indica cuál es la renta media del país, y la barra verde, la distribución de renta para los 10 déciles. De este modo, cuanto más larga sea la barra verde, más diferencia hay entre ricos y pobres. Y cuanto mayor sea la sección verde a la derecha de la barra, más acumulación de riqueza tendrá el 10% más rico.

Y las consecuencias de la desigualdad (sobre la salud, sobre la captura de los políticos) no son baladíes.

Etiquetas: ciencia politica, Desarrollo

Accidentes aéreos y Juegos Reputacionales

2 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 29.8.08 a las 15:10.Las compañías aéreas se enfrentan a lo que los economistas llaman un juego reputacional, de señales. Deben indicar a los pasajeros que realizan niveles óptimos de mantenimiento de su flota, y su plantilla es profesional y disfruta de los adecuados descansos entre trayectos. A su vez, deben presupuestar niveles de mantenimiento y tamaños de plantilla que puedan asumir teniendo en cuenta otros costes (tamaño de la demanda, precio del petróleo). Pero en ese difícil equilibrio, siempre primarán mantener su reputación de compañías seguras frente a ganancias marginales surgidas de recortar los costes de personal o mantenimiento. Esto es así porque desastres como el de Spanair en Barajas tiene unos efectos devastadores en la imagen de la compañía que adquieren los consumidores.

En cualquier medio de transporte, existen dos factores principales que pueden conducir a un accidente: un fallo mecánico o un error humano (propio o ajeno). Los fallos técnicos serán más frecuentes en aparatos que han sufrido un gran desgaste (antigüedad) sumado a un deficiente mantenimiento. Del mismo modo, aunque menos controlable, los errores humanos serán más frecuentes cuanto más cansados se encuentren los pilotos y menos formación y experiencia tengan.

Del mismo modo, la reputación es especialmente importante en una época en que las compañías aéreas necesitan fusionarse y adquirirse unas a otras para subsistir, y la señal que se da a los posibles compradores tras un accidente así reduce y mucho el valor de la compañía accidentada.

Lo más irónico de este juego reputacional es que ha convertido a la aviación, en comparación con los ferrocarriles, el transporte en bus o en coche, en el medio más seguro para el transporte humano. En la gráfica de abajo vemos como el transporte aéreo es un 60% más seguro que el transporte ferroviario. ¡Y casi 20 veces más seguro que viajar en coche!

Fuente: UK Department of Transport

POLÍTICAS REGULATORIAS ADECUADAS

Aún así, fuera de los incentivos que genera el mercado para que las compañías aéreas actúen responsablemente, las políticas aéreas, regulaciones y estándares que los gobiernos adoptan tienen un gran impacto en la seguridad y el precio del transporte aéreo. Así, si bien es verdad que factores como la antigüedad de la flota aérea o cuán rico sea el país y sus ciudadanos (y esperaremos más accidentes aéreos en Turquía o Brasil que en Noruega), la calidad regulatoria del sector aéreo y el tamaño de las compañías determina mucho sus grados de seguridad, en comparación con otras.

En la siguiente tabla observamos las probabilidades de sufrir un accidente (por millón de vuelos) en las grandes compañías aéreas europeas. Aunque en términos absolutos las diferencias entre ellas son reducidas, se puede decir que en general, cuanto más pequeña es la compañía, y menos desarrollado es el país, más probabilidades de sufrir un accidente.

Fuente: Airsafe (2008)

La importancia de buenas regulaciones y la implantación de estándares de seguridad adecuados se hacen más obvias si contrastamos la seguridad aérea en esos países con los indicadores del Banco Mundial sobre gobernabilidad y calidad regulatoria de esos mismos países. El patrón indicado anteriormente se hace especialmente notorio cuando comparamos a las compañías turcas con otros países europeos. Esta notable diferencia proviene, sobre todo, del hecho de que la mayoría de regulaciones aéreas provienen de Bruselas, de forma que vemos claramente como los turcos, al estar regulatoriamente "fuera de Europa", sufren una mayor inseguridad en sus aerolíneas.

En el gráfico, de cara al Ránking en calidad regulatoria (el valor en verde oscuro), la nota ideal es un uno. Es decir: cuanto más nota, menos calidad.

Fuente: Banco Mundial (2008) y Airsafe (2008)

¿ES SEGURO VOLAR?

Últimamente parece que se suceden en la prensa decenas de accidentes aéreos, pero se debe más a la atención mediática sobre el asunto que una ola de desastres momentánea. Pese a que cada semana o dos se produce un accidente en el mundo, lo cierto es que las probabilidades de que suframos una desgracia la próxima vez que tomemos un avión MD-87 son menores que la de que nos toque la lotería dos años consecutivos.

O como decía aquel estadístico: las probabilidades de que en un avión vayan dos bombas son tan remotas, que siempre me aseguro de llevar yo una en mi maleta para sentirme más seguro.

(Artículo publicado en ADN)

Etiquetas: ciencia politica, españa, teoria de juegos

Etiquetas: ciencia politica

Bipartidismo contra Estado del Bienestar

6 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 20.5.08 a las 15:20.Tras examinar las últimas cinco décadas en 'Capitalism, Democracy and the Welfare State' (2005), el politólogo Torben Iversen encontró que en los países con sistemas mayoritarios o pseudo-mayoritarios tienden a gobernar más a menudo partidos de centroderecha, mientras que en los países de sistema proporcional multipartidista, el centroizquierda está más presente en el largo plazo. Las implicaciones para el desarrollo o no del Estado de Bienestar y políticas redistributivas son obvias: la proporcionalidad se traduce en un mayor Estado de Bienestar y mayor igualdad de ingresos. Lo que no es tan obvio son las causas de esa regularidad empírica.

Iversen sugiere una explicación de clases sociales. Los votantes moderados, más comunes entre la clase media, pueden negociar en un sistema proporcional con el centroderecha y el centroizquierda políticas más moderadas. Y dado que la clase trabajadora es numéricamente mayor en democracia, tienden a aliarse con ésta más frecuentemente y a darles el poder (controlado). Sin embargo, en sistemas mayoritarios, el partido ganador del proceso electoral gobierna sin tantas restricciones parlamentarias, por lo que las opciones para el votante moderado se dividen entre el mantenimiento del statu quo que sugiere el centroderecha y la intensa redistribución hacia abajo que promueve el centroizquierda. En ese escenario, preferirá proteger su situación de clase media frente a tener que sufragar el crecimiento de un Estado de Bienestar sobre el que no tiene tanto control.

Es un argumento atractivo para explicar esa regularidad empírica que Iversen encuentra en las democracias desarrolladas, aunque faltaría probarlo mejor. En todo caso, en el debate sobre la reforma electoral deberíamos tener más en cuenta estas consideraciones que cuantos escaños podrían corresponderle a IU y los nacionalistas dependiendo de cada modelo.

Etiquetas: ciencia politica, Si ministro

[Liberal-conservadurismo moderno se caracteriza por] Una visión dura sobre el uso del poder en las Relaciones Internacionales, una gran desconfianza respecto al Estado y con una preferencia a la transferencia de competencias a autoridades regionales o locales, …, beligerantes con la libertad moral y la dependencia al Estado del Bienestar, con vocación por crear una coalición entorno a los valores de la familia entre fundamentalistas religiosos y trabajadores de cuello azul, una inclinación por incluir algunas reformas sociales en sus programas, como el de ayudas a los más necesitados, pero excluyendo esas reformas que amenazan los valores tradicionales o destruyen la iniciativa privada.

Etiquetas: ciencia politica, PP

En este artículo estudiamos las implicaciones políticas de la ampliación del Metro de Madrid que ha tenido lugar a lo largo de las últimas tres legislaturas (1995-2007). Nuestro objetivo era doble: por un lado, analizábamos si los gobiernos regionales del PP siguieron alguna estrategia de tipo electoralista al decidir dónde ubicar las nuevas estaciones de Metro; y, por otro lado, nos preguntábamos si la ampliación de la Red de Metro ha tenido algún impacto electoral tanto a nivel autonómico como local. Las principales conclusiones son:

1- Los gobiernos de Gallardón y Aguirre no se valieron de cálculos electorales a la hora de planificar los procesos de ampliación del Metro en el municipio de Madrid. Las inversiones en el Metro en la capital no constituyeron un premio a los barrios más fieles al PP ni un estímulo para “comprar” el voto de los barrios con mayor volumen de independientes. Por el contrario, la asignación territorial de las inversiones siguió un criterio de equidad, esto es, se construyeron nuevas estaciones en los barrios con mayor número de habitantes y con mayor déficit en infraestructuras de Metro.

3- El voto al PP creció más en los barrios donde se construyeron nuevas estaciones de Metro. El ascenso de apoyos al presidente Gallardón en 199 en la capital se concentró especialmente en los barrios que se beneficiaron de la ampliación del Metro. Pero, el impacto electoral del Metro fue especialmente notorio en la reelección de Esperanza Aguirre en 2007 superando a su antecesor en el cargo.

Etiquetas: ciencia politica

Aunque parezca que los politólogos españoles somos conservadores en nuestras predicciones, lo cierto es que algunos apostaban por un empate técnico y otros ponían al PSOE al borde de la mayoría absoluta, con muchas opiniones entre estos dos extremos. De lo que se pueden deducir dos cosas: que existe mucha incertidumbre todavía acerca del resultado y todo está abierto y dependiente de los datos de participación, o bien que los politólogos sólo somos buenos prediciendo el pasado. Que es bastante probable...

Aunque parezca que los politólogos españoles somos conservadores en nuestras predicciones, lo cierto es que algunos apostaban por un empate técnico y otros ponían al PSOE al borde de la mayoría absoluta, con muchas opiniones entre estos dos extremos. De lo que se pueden deducir dos cosas: que existe mucha incertidumbre todavía acerca del resultado y todo está abierto y dependiente de los datos de participación, o bien que los politólogos sólo somos buenos prediciendo el pasado. Que es bastante probable...Etiquetas: 9M, ciencia politica, españa, politica

¿Después de Gallardón? El Gallardonismo

6 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 3.3.08 a las 18:01.Muy recomendable (leer).

Etiquetas: ciencia politica, españa, La moqueta en..., moqueta, politica

Sobre Impuestos y Territorios en España

6 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 13.2.08 a las 07:55.El discurso del centro, tanto del PP como del PSOE, es que la redistribución no se produce entre territorios, sino entre personas de diferente renta. Pero sucede que su distribución en el territorio no es homogénea, y así los ricos tienden a concentrarse en los polos de desarrollo, como Madrid, Cataluña o el País Vasco, y los menos afortunados en el interior y el sur. Por eso, si se publican las balanzas fiscales de las CCAA, en apariencia se observaría que existen desajustes entre lo que las autonomías dan y reciben, pero sería una ilusión producto de tomar el territorio, y no el individuo, como medida.

El discurso nacionalista argumenta que el territorio es tanto o más importante que el ciudadano como unidad de medida, porque la mayor parte de la inversión estatal se realiza en bienes públicos (p.ej. una autovía). Los bienes públicos tienen la característica de que beneficia a todas las personas en su radio de influencia (la seguridad, las infraestructuras, etc) independientemente de cuestiones como el nivel de renta individual. Por tanto, la balanza fiscal debe medir la inversión y gasto per cápita del estado en cada autonomía respecto a lo que ésta da.

Los ciudadanos, en realidad, tienen percepciones más complejas. Cuando son preguntados por cuál creen que es su situación fiscal personal (lo que dan menos lo que reciben) respecto al Estado, hay una historia que contar diferente en cada autonomía, donde se mezclan percepciones de riqueza relativa de la región y de inversión pública recibida:

La sensación de "agravio fiscal" está ligeramente relacionada con el nivel de renta. Así, las autonomías más ricas tienden a concentrar al grueso de los descontentos con su balanza fiscal con el Estado. Cataluña aparece así como la más agraviada, pero también diversas comunidades gobernadas por el PP. Como decía, esto pueda deberse a que consideren que el gobierno Zapatero no ha invertido en esas comunidades del mismo modo que hicieran los gobiernos populares, y se hayan sumado así al "agravio fiscal". Por lo demás, son excepciones lógicas a este modelo las autonomías con régimen foral (Euskadi y Navarra), que apenas contribuyen al Estado.

Tal vez el asunto se ve más claramente cuando se les pregunta a los ciudadanos si desean más descentralización del gasto estatal en favor de las Autonomías. Las más ricas, excepto Madrid (obviamente) y Aragón, estarían encantadas con este aumento de la descentralización. Pero, más interesante, también las más subdesarrolladas estarían encantadas de gestionar más pastel público a nivel autonómico.

Como es un tema sobre el que no hay respuestas convincentes, dejo este post abierto. Me gustaría leer las reacciones de los moqueteros y visitantes a los datos de arriba.

Etiquetas: ciencia politica, economia, españa

La Economía, Estúpido (III): ¿Dónde perderá Zapatero apoyos?

2 Ocurrencias Escrito por Alex Guerrero el 8.2.08 a las 23:02.Recibimos información (p.ej. crisis económica), nuestro cerebro la procesa bajo el lente ideológico (percepción de la realidad), y a continuación la analiza para llegar a conclusiones sobre el futuro (expectativas). Veamos como funciona:

- Examinando el último barómetro del CIS, vemos que los votantes del PSOE e IU, así como los jóvenes, son mucho menos catastrofistas respecto a la situación económica actual. Mientras, los votantes del PP son ligeramente más pesimistas que la media. Y por su parte, los abstencionistas lo veían todo realmente negro ya a principios de 2008.

- Por si fuera poco, los votantes del PSOE son muchísimo más optimistas que la media respecto a como estará la economía española el próximo año. Por su parte, los votantes de partidos que no están en el gobierno (PP y el resto) son mucho más pesimistas en sus expectativas futuras.

Ahora bien, este enfoque es demasiado general, y a pesar de que todos los votantes tienen esas gafas ideológicas que les provocan miopía, el impacto de la crisis económica real va a ser percibido subjetivamente de manera distinta por los individuos, según su posición socioeconómica y laboral. Para ello miremos el último barómetro del CIS, pero segregando a los votantes de acuerdo a su posición socioeconómica (clase).

- Los parados, así como los comerciantes y pequeños empresarios, tienen una visión extremadamente negativa de la situación económica actual. Tiene sentido: unos son víctimas de la crisis, los otros reciben el impacto directamente en sus ingresos (mientras que los asalariados están en empresas que recortan beneficios). Por contra, los profesionales, asalariados de nivel medio, altos cargos y estudiantes son mucho menos dramáticos que la media respecto al ciclo económico. Seguramente porque su situación laboral es buena, bien remunerada o, en el último caso, porque todavía no se enfrentan directamente al "mercado".

- Pero las tornas cambian cuando se trata de expectativas. Todos los grupos sociales, excepto los estudiantes y los profesionales, tienen una visión bastante negativa de hacia donde va la economía. Y sólo la ideología puede explicar eso.

Lo sorprendente es que entre los más afectados por el crash del ladrillo (los capataces, obreros cualificados y sin cualificar) no sientan de manera especial la crisis económica, comparados con el resto de la población.

Por tanto, las expectativas de Zapatero están muy ligadas a contener la destrucción de empleo y la depresión del consumo interno, las dos principales fuentes de "malestar económico" entre los votantes. Como en Moncloa ya lo saben, ya han empezado a contener el número de parados, y de comerciantes perdiendo dinero en sus negocios.

Etiquetas: 9M, ciencia politica, economia, elecciones, politica

El perfil del centrista

Etiquetas: ciencia politica, ideologia, politica

La economía, estúpido (II): ¿por qué Zapatero no anticipó las elecciones generales?

5 Ocurrencias Escrito por Lluis el 23.1.08 a las 12:57.Reino Unido: El laborista James Callaghan se equivoca

Los británicos esperaban una anticipación de las elecciones para octubre de 1978. En ese período los indicadores económicos eran buenos, las relaciones industriales o sindicales eran relativamente pacificas y las encuestas favorables para el Partido Laborista. Sin embargo, Callaghan, que hacia sólo dos años que era Primer Ministro, pospuso finalmente las elecciones hasta 1979 para gozar algo más de su mandato. Le costó caro. Si en noviembre de 1978 los laboristas lideraban las encuestas en 5 puntos, dos meses más tarde los Conservadores se imponían. Finalmente Margaret Thatcher ganó las elecciones por 7 puntos porcentuales de ventaja.

España: El socialista Felipe González acierta

El Presidente español Felipe González decide en abril de 1993 anticipar las elecciones, esperadas para el año siguiente. González vió que la intención de voto al PSOE había aumentado respecto los meses anteriores e interpretó este aumento como algo temporal. Ante el temor de una caída posterior decide anticipar las elecciones. Contra todos los pronósticos, vuelve a ganarlas.

Y aún hay un tercer caso,

Un joven candidato a la presidencia llamado Jose María Aznar sorprendió al electorado con el anuncio de nunca anticipar las elecciones. Su argumento: la gente percibe la anticipación de las elecciones como una señal de incompetencia del gobierno.

¿A quién se parece Zapatero?

El actual Presidente ha asumido las tesis de Aznar, convirtiendo en una tradición el cumplimento estricto del calendario electoral. Es curioso que estos dos últimos presidentes hayan renunciado a un arma electoral tan potente, sobretodo si tenemos en cuenta que Maravall demuestra que la popularidad del gobierno no se resiente por el hecho de anticipar elecciones.

Los datos económicos parecen haber empeorado en las últimas semanas, el pesimismo empieza a calar y es posible que la popularidad del gobierno se resienta. Sólo era necesario anticipar tres meses las elecciones para evitar todo este potencial coste. A finales del 2007, Zapatero gozaba de un momento idóneo, el Estatut y la tregua quedaban lejos. La economía aún era más que vendible. No anticipar fue, sin duda, un error estratégico que quizás (de momento aún poco probable) convierta a Rodríguez Zapatero en el James Callaghan español.

Etiquetas: 9M, ciencia politica, elecciones, españa

El PP, los créditos rápidos y llegar a fin de mes

6 Ocurrencias Escrito por Lluis el 12.12.07 a las 13:24.

1) Sabemos que los ciudadanos no suelen trasladar sus problemas personales a problemas nacionales.

2) También sabemos que los ciudadanos tienden sólo a tener en cuenta los problemas nacionales y no los personales. Por lo tanto, es la percepción de la economía nacional (y no la personal) la que realmente importa.

3) Los ciudadanos sólo juzgan a los gobiernos por lo que consideran que son responsables. Se argumenta que la economía personal (renta, paro) no influye porque los ciudadanos consideran que sus causas están al margen de la responsabilidad del gobierno.

Teniendo en cuenta estos tres puntos, parece que el mensaje de Rajoy no puede tener mucho impacto. Habla de los problemas económicos personales (y no nacionales) y además es tan obvio que poder llegar a fin de mes no depende de quien gane las elecciones que muy seguramente el voto de los apurados económicamente no estará influido por su mala fortuna.

Si La Moqueta fuera la empresa de marketing electoral de Rajoy muy posiblemente no hubiera apostado por este mensaje. Este slogan está muy bien para un anuncio de COFIDIS, Credial u otro tipo de creditos instantáneos que anuncian en televisión por la mañana. Pero tenemos nuestras reservas sobre su fuerza como mensaje electoral.

Etiquetas: 9M, ciencia politica, politica, PP

¿Cómo votan los votantes sin ideología? Zapatero y la hoja de ruta a la moderación

1 Ocurrencias Escrito por Lluis el 9.12.07 a las 15:58.En concreto, la Moncloa está intentando recuperar a los votantes no ideologizados (no confindirlos con los de centro, que ya vimos en otra entrada que aún apoyan mayoritariamente al PSOE) que, por ahora, se inclinan más a votar al Partido Popular. Esta noticia no nos es del todo ajena para algunos de los moqueteros que en el 2006 hicimos un artículo llamado: How do voters vote when they have no ideology?” En este artículo estudiabamos el comportamiento electoral de los votantes españoles que declaran no tener ideología. Nuestros resultados eran bastante soprendentes: La gente sin ideología tienen siempre una mayor propensión a votar por el partido que ocupa el gobierno. Esto ocurre tanto si gobierna la derecha como la izquierda y tanto si el gobierno gana las elecciones como si las pierde. Nos sorprende que Aizpeolea nos comente que: “lo habitual en las democracias es que el "voto sin ideología" apoye al partido gobernante”. Esta afirmación está lejos de estar asentada en la ciencia política. De hecho, nuestro trabajo demuestra que esto ocurre en España, pero no hay estudios (al menos que conozcamos) que apoyen este hallazgo para otras democracias. Ya ven que el periodismo, a veces, va por delante de las ciencias sociales.

Fijaros en la tabla anterior porque ahí se encuentra el hallazgo principal de nuestro artículo (unlocated = no tiene ideología): los votantes sin ideología siempre votan mayoritariamente al partido en el gobierno -a excepción de 1982 donde UCD colapsa- y siempre su porcentaje de voto al gobierno es mayor que el resto del electorado. En resumen, hasta la llegada de Zapatero, los sin-ideología mostraban un sesgo pro-gobierno.

¿Por qué los que no tienen ideología votan al gobierno? Este es precisamente el objetivo de nuestro artículo una vez encontramos este patrón de comportamiento. Sin embargo, aunque teníamos algunas intuiciones, no fuímos capaces de encontrar evidencia empírica de ellas. Por lo que se desprende de los analistas de la Moncloa, esto se debe principalmente a la garantía de seriedad y confianza que se gana por estar gobernando (algo así como "más vale gobierno socialista conocido que derecha por conocer"). Aunque eso es algo difícil de comprobar empíricamente, es una idea, a priori, basatante sensata.

En todo caso, el apoyo de este colectivo (de entorno un 20 por ciento del total de la población adulta) es un activo muy preciado de los gobiernos para ser re-elegidos. El análisis de nuestro artículo es de 1979-2004, pero cuando trabajamos con él ya teníamos rumores de la preocupación de la Moncloa porque sus políticas con alta carga ideológica estaban espantando a este colectivo. El artículo también añade otra causa: la buena estrategía del PP de crispar el debate y empujar la imagen del PSOE como un partido radical con poca talla gubernametal.

El gobierno de Zapatero ha sido, desde mi punto de vista, muy inteligente en darse cuenta que la suerte del PSOE se decide desde la izquierda y no desde el centro. De siempre, lo socialistas suelen ganar con facilidad cuando consiguen sacar a los votantes de izquierda de sus casas. Sus políticas sociales y la ampliación de derechos tienen como principal objetivo ganarse la simpatía de este electorado tan vital para la victoria socialista. Sin embargo, hoy aprendemos que los guiños a la izquierda tienen como efecto secundario la huída de los sin-ideología, de gustos algo más moderados y, seguramente, con una preferencia por legislaturas menos convulsas que la actual. Esperemos, pero, que por el bien del PSOE no pongan demasiado esfuerzo en esa tarea; no sea que sus efuerzos para ganarse los sin-ideología acabe alienando al electorado de izquierdas.

Los curiosos y/o masoquistas pueden leer el artículo de los moqueteros en el siguente link:

Etiquetas: ciencia politica, españa, medios

Sin embargo, parece bastante seguro que todos hubiésemos cuestionado el resultado si Chávez hubiese ganado, aunque fuese por la mínima, especialmente a tenor de los datos que analizábamos recientemente sobre el deterioro de las libertades civiles en la república bolivariana.

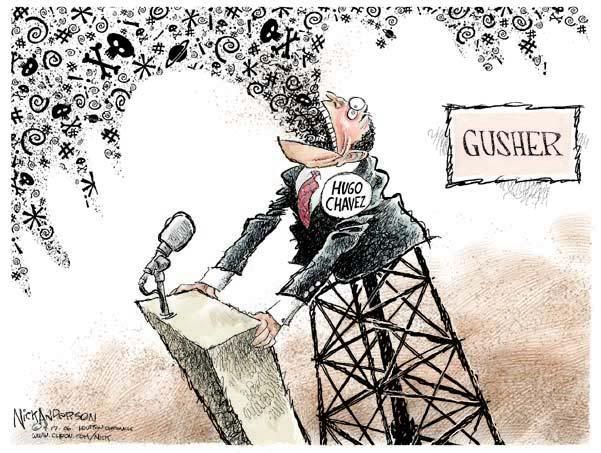

Sin embargo, parece bastante seguro que todos hubiésemos cuestionado el resultado si Chávez hubiese ganado, aunque fuese por la mínima, especialmente a tenor de los datos que analizábamos recientemente sobre el deterioro de las libertades civiles en la república bolivariana.La claridad con que se ha planteado la reforma constitucional ha sido envidiable, al menos desde la institución electoral (hubiese querido una comparativa parecida "de lo que se modifica" para las reformas estatutarias aquí). Y para ser las primeras elecciones electrónicas de Venezuela, que el incumbent pierda es una buena señal de que el sistema no fue instalado para corromper el voto.

Por lo pronto, Hugo Chávez gobernará su país hasta 2013, fecha en que expira su último mandato, así que sigan en antena, que todavía le quedan muchos telediarios para sorprendernos...

Etiquetas: Chavez, ciencia politica, politica, Venezuela